从百姓生活看“幸福共青”底色

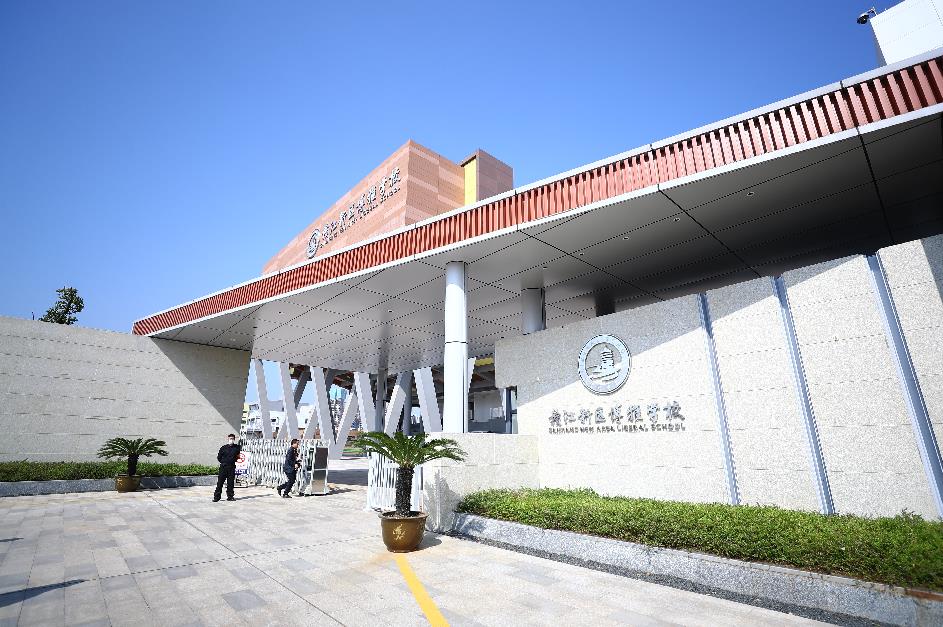

▲赣江新区博雅学校(况建/摄)

▲赏景(潘希佳/摄)

▲苏家垱乡太极拳比赛显“动养”魅力(况建/摄)

从共青城学子四处求学到八方学子聚集共青城,从出门无处散步到随时随地健身锻炼,从“脏”“乱”“差”的城市环境到干净、整洁、美丽的城市花园……近年来,共青城市在高质量跨越式发展的画卷中,不断厚植“幸福共青”底色。

在学习成长中,看到优质教育带来的幸福

家住在茶山街道益和花园的张瑞是一名学生,目前正在东湖小学读五年级,对学校教学设施软硬件的改善印象深刻。2019年,告别老旧校区,进入新校区学习,更加合理的校区布局让她上学的路程缩短,学校门口密集的减速带也令她进出学校更安全,另外,上课的教室也更加宽敞。张瑞说:“今天的教室就是不一样,不仅教室面积增大了,而且班级人数也减少了,让老师可以更全心全意的照顾我们,我们感到很幸福。”

王烨是东湖小学的一名少先队员,平时喜欢在学校的电脑教室查找资料。电脑让她可以快速便捷学习知识,增长更多见识。因为学校的电脑教室让她离校园外面的世界更近。王烨说:“学校装的设施给我们带来了许多便利,我们查资料一下就能查到,还让我们了解了许多高科技丰富了我们的知识。”

东湖小学的变化给学子们带来幸福的感受仅仅是共青城市教育领域快速发展的一个缩影。近年来,共青城市不仅建成了共青科教城,引来了省国资委职业教育大学园,还引进了中国科学院大学“国科共青城实验学校”和赣江新区博雅学校。三年来,共青城市累计投入12亿多元,新建校舍面积32万余平方米,招聘教师600多名,教育质量综合测评由全省第99位前移至全省第一位。

在创业工作中,看到环境改善带来的幸福

今年,共青城市成功创建国家卫生城市,城市“颜值”和居民“幸福感”双提升。一直生活在毛竹山小区的张政海,是一名理发店的老板,前些年,由于路况不好,过往人员较少,一直惨淡经营。如今,经过半年的老旧小区改造后,小区焕然一新。平整的道路和统一规划的店铺留住了附近的居民,甚至引来了往来的行人。张政海说:“毛竹山的改造变化,我一目了然,原来跟不上时代,现在有网络、有路灯,跟商品房一样的面貌。我们的这一排门面,搞得秀秀丽丽,搞得漂漂亮亮,一排整齐,使我们的生意越来越好,人民的生活越过越幸福。”

城市干干净净,日子越来越红火,让刚加入共青城大家庭的新共青城人连连感叹。

今年刚通过考试调入共青城市的教师刘子于上班第一天就喜欢上了共青城。她说行走在共青城的大街小巷,映入眼帘的是宽敞的道路、整洁的街巷、漂亮的文化墙,每天上下班的途中就像欣赏风景的过程。刘子于说:“我们共青城市创了国家卫生城市,经过了一系列的努力,我们共青城的环境也是有了大大改善。上班途中,看到干净整洁的街道,让人身心愉快。”

在休闲养老中,看到人文建设带来的幸福

近年来,共青城市先后建成了珍珠湖公园、甘露公园、富华公园、共青城市博物馆,成立了乒乓球协会、羽毛球协会、太极拳协会、冬泳协会等体育协会,老年朋友退休生活有了更多的去处。在珍珠湖公园边上的老年活动中心,时常能看到一群老年人在玩门球,肖粉喜就是其中一位。她告诉笔者,共青城对老年人的人文关怀令她很满意。肖粉喜说:“我们现在老人玩的很开心,什么娱乐都有,下午到门球场打打门球,早上又是打太极。也重视我们这些老人,老人一出门又方便,到处都有公交车,老人上公交,满了70岁的都免费。”

老有所乐的前提是老有所养。据统计,我市现有70岁以上老人6800人,其中困难老人500人,无子女特困供养老人184人。为了让更多的老年人生活上得到照料,近年来,我市坚持以提高老年人的生活环境为目标,投入300余万元,先后建成40余家社区食堂及其它居家养老基础设施。其中,东湖社区是我市老年人最多的社区之一,社区建成了老年学堂、老年幸福食堂等养老基础设施,有效解决了老年人的生活难、精神匮乏的难题。王桂林说:“东湖社区70岁以上的老年人都可以在这里午餐,就是70岁以上的,身边没有子女的老年人,都可以在这个社区里,那个食堂吃饭,对老年人的生活改善都非常好。”

从勤奋学习的小朋友,到努力工作的年轻人,再到颐养天年的老年人,透过他们的淳朴话语不难看到,生活过得越来越幸福。这些幸福生活的背后,是市委、市政府始终顺应民声、浸润民心,用心用情用力解决好百姓反映最突出的问题,每年超过81%财政支出全部投入民生领域,高质量推进“幸福共青”建设。